ARCHIVES

L'enclos du Clos

Cliquez sur la photo

Bonne visite !

Historique des récits

CYCLOTOURISME

A propos de ce site

Le mercredi 22 avril 2009, je décide de faire une randonnée en Limousin, partant du parking du pont sur la Vienne de Saint Léonard de Noblat.

Ce pont joua un rôle d'importance nationale...

Outre la route de poste Limoges-Clermont, deux routes stratégiques l'empruntaient : celle qui menait directement des herbages limousins aux abattoirs de Poissy les boeufs gras dont avait besoin Paris, et celle qu'empruntaient les convois muletiers chargés des peilhous (chiffons) nécessaires aux papeteries - la collecte des guenilles fut une activité considérable jusqu'au 19ième siècle.

Habillé chaudement, j'ai décollé à 8h30 par un temps frais mais prometteur sur la D.7Bis. La route est bonne et peu fréquentée mais je ne roule pas vite sur ce chemin qui quitte la vallée de la Vienne en montant légèrement.

Je regarde le paysage qui respire la tranquillité et l'ancienneté pure.

Après une bonne dizaine de kilomètres mon attention est attirée par un tuyau d'eau sortant de la berge de la route et qui fait tomber l'eau sortant sur un petit moulin. J'arrête pour examiner la 'construction' de plus près. L'eau vient d'une petite source juste derrière l'arbre avec le vélo.

A quoi cela sert de faire tourner la roue de ce moulin ? Personne autour de moi pour me renseigner sur celle-ci.

Autrefois, Saint-Junien, Eymoutiers, Saint-Léonard-de-Noblat furent longtemps une cité active liée à l'hydraulique. Du Moyen-Age au 20ième siècle, les moulins à farine, les martinets (pour battre les métaux), les mégisseries, les tanneries et moulins à tan (pour le cuir), les moulins à papier, cartonneries, moulins foulons (pour assouplir les toiles), filatures, manufactures de porcelaine . . . se sont comptés par dizaine sur la Vienne, la Maulde, le Tard et autres ruisseaux. Nombre de bâtiments industriels, souvent désertés, témoignent de cette longue tradition.

Je redescends avec mon vélo à la route principale pour constater que deux cyclistes passent.

Après les avoir salué, je remonte sur le vélo pour Linards, La Croisille-sur-Briance, Surdoux et le Mont Gargan. Les deux cyclistes prennent le même chemin. Je les suis à une distance respectable. Le deuxième cycliste reste tout le temps dans la roue du premier. Il a l'air d'être le plus faible. Je n'ai aucun problème pour les suivre pendant ces kilomètres. Je les quitte pour faire la montée du Mont Gargan assez raide à la fin. C'est un chemin sans issue.

Son altitude est de 730

m. Au sommet se trouvent les ruines d'une

chapelle consacrée à Notre-Dame du Bon Secours, datant de la fin du

19ième siècle. De nombreuses légendes courent sur le Mont Gargan. Le

sommet de la colline était autrefois entièrement recouvert de bruyères

et de genêts, qui ont disparu au profit d'une prairie.

Contrairement à une idée largement répandue dans les livres et les cartes, le Mont Gargan n'est pas le point culminant de la Haute-Vienne. Le bois de Crozat et le Puy de Lauzat, avec 777 m d'altitude, à 25 km au nord-est, près de Nedde, occupent cette place.

Arrivé au sommet je constate que la vue est médiocre à cause du temps et cela ne me permets pas de faire une photo panoramique acceptable. Aussi je redescends tout de suite à Surdoux pour continuer la route à Chambéret. Une légère descente me fait arriver en peu de temps dans ce village charmant. C'est une bonne localité pour découvrir la région. Sur la D.132 il devrait y avoir des chalets à louer. Je vais les voir.

A 1 km du centre se trouve Camping, piscine et étang de pêche nommés 'Le Bois Combet', et en annexe un terrain clos avec une dizaine de chalets confortables sur un hectare.

C'est ici que je vais prendre mon déjeuner.

Rassasié je remonte sur mon vélo pour retourner au centre village. Comme le syndicat d'Initiative n'est pas ouvert à midi je file ma route pour Treignac. A mi-chemin j'arrête pour faire une photo du paysage printanier avec des vaches limousines.

A l'entrée de Treignac,

au panneau 'panorama' je fais quelques photos

de la ville, coupée en deux par la Vézère qui passe sous le viaduc dans

le bas.

La maison à côté du panorama est encastrée entre les deux routes et pointe vers le ciel.

Arrivé au pont dans le bas j'arrête pour voir la Vézère couler paisiblement dans son lit.

C'est ici que je change

le cap vers le lac des Bariousses sur la D.940,

vers le nord-est.

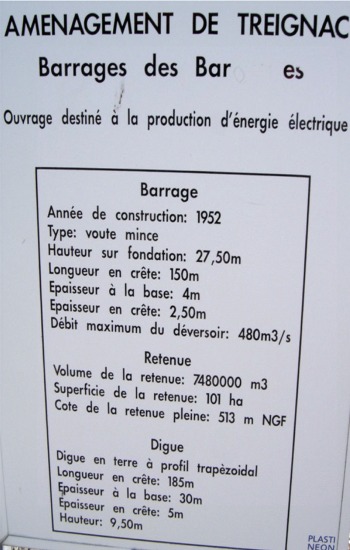

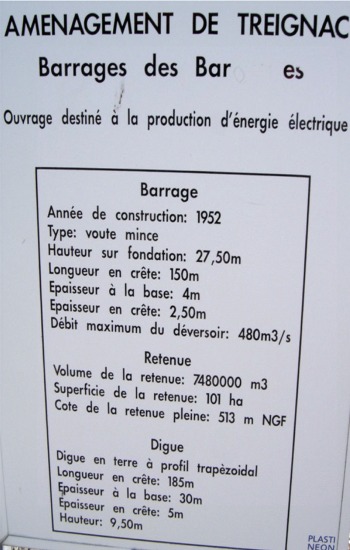

Au barrage EDF, ouvrage destiné à la production d'énergie électrique j'arrête.

Celui qui veut la tranquillité n'a pas à chercher longtemps.

Par contre, la famille avec enfants qui exige la plage avec kayak, snack ou restaurant doit se déplacer 300 mètres plus loin.

La route D.940, est belle et large par rapport à celle d'antan. Il y a un petit tronçon encore visible un peu plus loin avec une cabane de cantonnier.

Au carrefour suivant je tourne sur la droite, chemin qui mène à Viam, village situé sur le lac du même nom. De nombreuses rivières naissent au cœur du Plateau de Millevaches, la Vienne, La Corrèze, la Creuse, la Vézère . . .

Le mot 'Millevaches' viendrait d'ailleurs du celte 'Mille Batz' = 'les Mille Sources'.

Passé cette zone de sources caractérisée par un relief peu marqué de landes à bruyères et de tourbières, le paysage change, les cours d'eau l'encaissent en gorges parfois profondes. En limite occidentale du Plateau, à une altitude voisine de 660 mètres, la retenue de Viam sur la Vézère s'inscrit ainsi au fond d'une ancienne vallée en alvéole, les collines arrondies délimitent le site.

Les activités de loisirs

sont nombreuses : amateurs de baignade, de

pêche, de loisirs nautiques (canotage, planche à voile, ski nautique),

randonneurs à pied et VTT trouvent ici un lieu de détente idéal.

Avant de quitter le village je fais une photo de son église du 12ième siècle.

Arrivé sur la D.979 je tourne à gauche vers Lacelle, village à 7 kilomètres de Viam.

La vieille église également du 12ième siècle se dresse à proximité du ruisseau, entre château et moulin et est citée pour la première fois en l'an 1147. On y honorait Saint Junien (à ne pas confondre avec Saint Julien). Elle fut par la suite dédiée à Saint Jean Baptiste. La fête paroissiale était célébrée le 29 août, date anniversaire de la décollation de l'apôtre.

Le clocher-mur est caractéristique de la région de Millevaches. Pendant des siècles, les cloches ont été sonnées de l'extérieur. Les empreintes laissées par les chaînes sont bien visibles.

Dans un mélange de Roman et de Gothique, le porche date de la 1ière époque, de même que la voûte d'arêtes au dessus du chœur.

La nef et le transept construits (ou reconstruits) suite à un éboulement, vers 1440-1450 (un documents le laisse supposer) sont nettement d'inspiration Gothique d'après la documentation de Philippe Chabrillange.

Un peu plus loin je prends la route D.132 à la Villedieu pour traverser la Forêt de la Feuillade ensuite vers le lac de Vassivière.

Arrivé à Vauveix je vois

apparaître le lac devant moi. Les quelques

vacanciers présents ne s'aventurent pas en maillots de bain sur la

plage. Le vent frais du nord n' est pas du tout agréable pour cela. Par

contre le temps est idéal pour les marcheurs ; le panorama sur la

Tourbière et la Tourbière des Ribières de Gladière les attendent.

Je ne m'arrête pas non

plus. Je repars vers l'est à Boussas, pour faire

ensuite le tour du lac. Il y a beaucoup de maisons de vacances.

Arrivé au carrefour avec la D.222 je décide de rentrer vers le stade Raymond-Poulidor à Saint Léonard de Noblat, à 34 km d'ici, où habite le champion cycliste.

A Sauviat il y a une rue qui porte son nom, et où exerçait le marchand de cycles de ses débuts. Le 'Poupou' national des années 60 - 70 est devenu un monument en Limousin. Ce Creusois adopté par 'Saint-Léo' a toutes les vertus de sa race : dur à l'effort, à l'aise dans la montagne, modeste, réservé et obstiné. Obstiné, il faut qu'il le soit pour supporter avec constance les aléas d'une carrière de cycliste professionnel à ce point marquée par la 'malchance'. Quinze participations aux championnats du monde et quatorze Tours de France sans jamais l'emporter, mais avec trois places de second et quatre de troisième. Le rival de Jacques Anquetil courait encore, à quarante ans, quand celui-ci avait déjà raccroché. Un 'cas' ce Poulidor, une force de la nature. Quatrième fils de métayers des années 30 - 50, travailleur de la terre lui-même, il peut dire que le vélo lui a tout apporté : l'aisance et les amis, l'amour des foules et la fierté d'un palmarès éblouissant. Et avec ça l'inverse d'un frimeur. Poulidor a laissé le souvenir d'un champion d'une gentillesse exceptionnelle, ce qui est toujours le cas quand on le voit ou l'entend encore actuellement.

J'arrête une dernière fois à Peyrat le Château pour manger et boire avant d'accélérer la vitesse pour arriver au parking du départ de St. Léonard de Noblat en peu de temps et afin de clôturer ce périple.

J'ai roulé aujourd'hui 161 km.

Ferdy LOS

inter.cartier@wanadoo.fr

Outre la route de poste Limoges-Clermont, deux routes stratégiques l'empruntaient : celle qui menait directement des herbages limousins aux abattoirs de Poissy les boeufs gras dont avait besoin Paris, et celle qu'empruntaient les convois muletiers chargés des peilhous (chiffons) nécessaires aux papeteries - la collecte des guenilles fut une activité considérable jusqu'au 19ième siècle.

Habillé chaudement, j'ai décollé à 8h30 par un temps frais mais prometteur sur la D.7Bis. La route est bonne et peu fréquentée mais je ne roule pas vite sur ce chemin qui quitte la vallée de la Vienne en montant légèrement.

Je regarde le paysage qui respire la tranquillité et l'ancienneté pure.

Après une bonne dizaine de kilomètres mon attention est attirée par un tuyau d'eau sortant de la berge de la route et qui fait tomber l'eau sortant sur un petit moulin. J'arrête pour examiner la 'construction' de plus près. L'eau vient d'une petite source juste derrière l'arbre avec le vélo.

A quoi cela sert de faire tourner la roue de ce moulin ? Personne autour de moi pour me renseigner sur celle-ci.

Autrefois, Saint-Junien, Eymoutiers, Saint-Léonard-de-Noblat furent longtemps une cité active liée à l'hydraulique. Du Moyen-Age au 20ième siècle, les moulins à farine, les martinets (pour battre les métaux), les mégisseries, les tanneries et moulins à tan (pour le cuir), les moulins à papier, cartonneries, moulins foulons (pour assouplir les toiles), filatures, manufactures de porcelaine . . . se sont comptés par dizaine sur la Vienne, la Maulde, le Tard et autres ruisseaux. Nombre de bâtiments industriels, souvent désertés, témoignent de cette longue tradition.

Je redescends avec mon vélo à la route principale pour constater que deux cyclistes passent.

Après les avoir salué, je remonte sur le vélo pour Linards, La Croisille-sur-Briance, Surdoux et le Mont Gargan. Les deux cyclistes prennent le même chemin. Je les suis à une distance respectable. Le deuxième cycliste reste tout le temps dans la roue du premier. Il a l'air d'être le plus faible. Je n'ai aucun problème pour les suivre pendant ces kilomètres. Je les quitte pour faire la montée du Mont Gargan assez raide à la fin. C'est un chemin sans issue.

Contrairement à une idée largement répandue dans les livres et les cartes, le Mont Gargan n'est pas le point culminant de la Haute-Vienne. Le bois de Crozat et le Puy de Lauzat, avec 777 m d'altitude, à 25 km au nord-est, près de Nedde, occupent cette place.

Arrivé au sommet je constate que la vue est médiocre à cause du temps et cela ne me permets pas de faire une photo panoramique acceptable. Aussi je redescends tout de suite à Surdoux pour continuer la route à Chambéret. Une légère descente me fait arriver en peu de temps dans ce village charmant. C'est une bonne localité pour découvrir la région. Sur la D.132 il devrait y avoir des chalets à louer. Je vais les voir.

A 1 km du centre se trouve Camping, piscine et étang de pêche nommés 'Le Bois Combet', et en annexe un terrain clos avec une dizaine de chalets confortables sur un hectare.

C'est ici que je vais prendre mon déjeuner.

Rassasié je remonte sur mon vélo pour retourner au centre village. Comme le syndicat d'Initiative n'est pas ouvert à midi je file ma route pour Treignac. A mi-chemin j'arrête pour faire une photo du paysage printanier avec des vaches limousines.

La maison à côté du panorama est encastrée entre les deux routes et pointe vers le ciel.

Arrivé au pont dans le bas j'arrête pour voir la Vézère couler paisiblement dans son lit.

Au barrage EDF, ouvrage destiné à la production d'énergie électrique j'arrête.

Celui qui veut la tranquillité n'a pas à chercher longtemps.

Par contre, la famille avec enfants qui exige la plage avec kayak, snack ou restaurant doit se déplacer 300 mètres plus loin.

La route D.940, est belle et large par rapport à celle d'antan. Il y a un petit tronçon encore visible un peu plus loin avec une cabane de cantonnier.

Au carrefour suivant je tourne sur la droite, chemin qui mène à Viam, village situé sur le lac du même nom. De nombreuses rivières naissent au cœur du Plateau de Millevaches, la Vienne, La Corrèze, la Creuse, la Vézère . . .

Le mot 'Millevaches' viendrait d'ailleurs du celte 'Mille Batz' = 'les Mille Sources'.

Passé cette zone de sources caractérisée par un relief peu marqué de landes à bruyères et de tourbières, le paysage change, les cours d'eau l'encaissent en gorges parfois profondes. En limite occidentale du Plateau, à une altitude voisine de 660 mètres, la retenue de Viam sur la Vézère s'inscrit ainsi au fond d'une ancienne vallée en alvéole, les collines arrondies délimitent le site.

Avant de quitter le village je fais une photo de son église du 12ième siècle.

Arrivé sur la D.979 je tourne à gauche vers Lacelle, village à 7 kilomètres de Viam.

La vieille église également du 12ième siècle se dresse à proximité du ruisseau, entre château et moulin et est citée pour la première fois en l'an 1147. On y honorait Saint Junien (à ne pas confondre avec Saint Julien). Elle fut par la suite dédiée à Saint Jean Baptiste. La fête paroissiale était célébrée le 29 août, date anniversaire de la décollation de l'apôtre.

Le clocher-mur est caractéristique de la région de Millevaches. Pendant des siècles, les cloches ont été sonnées de l'extérieur. Les empreintes laissées par les chaînes sont bien visibles.

Dans un mélange de Roman et de Gothique, le porche date de la 1ière époque, de même que la voûte d'arêtes au dessus du chœur.

La nef et le transept construits (ou reconstruits) suite à un éboulement, vers 1440-1450 (un documents le laisse supposer) sont nettement d'inspiration Gothique d'après la documentation de Philippe Chabrillange.

Un peu plus loin je prends la route D.132 à la Villedieu pour traverser la Forêt de la Feuillade ensuite vers le lac de Vassivière.

Arrivé au carrefour avec la D.222 je décide de rentrer vers le stade Raymond-Poulidor à Saint Léonard de Noblat, à 34 km d'ici, où habite le champion cycliste.

A Sauviat il y a une rue qui porte son nom, et où exerçait le marchand de cycles de ses débuts. Le 'Poupou' national des années 60 - 70 est devenu un monument en Limousin. Ce Creusois adopté par 'Saint-Léo' a toutes les vertus de sa race : dur à l'effort, à l'aise dans la montagne, modeste, réservé et obstiné. Obstiné, il faut qu'il le soit pour supporter avec constance les aléas d'une carrière de cycliste professionnel à ce point marquée par la 'malchance'. Quinze participations aux championnats du monde et quatorze Tours de France sans jamais l'emporter, mais avec trois places de second et quatre de troisième. Le rival de Jacques Anquetil courait encore, à quarante ans, quand celui-ci avait déjà raccroché. Un 'cas' ce Poulidor, une force de la nature. Quatrième fils de métayers des années 30 - 50, travailleur de la terre lui-même, il peut dire que le vélo lui a tout apporté : l'aisance et les amis, l'amour des foules et la fierté d'un palmarès éblouissant. Et avec ça l'inverse d'un frimeur. Poulidor a laissé le souvenir d'un champion d'une gentillesse exceptionnelle, ce qui est toujours le cas quand on le voit ou l'entend encore actuellement.

J'arrête une dernière fois à Peyrat le Château pour manger et boire avant d'accélérer la vitesse pour arriver au parking du départ de St. Léonard de Noblat en peu de temps et afin de clôturer ce périple.

J'ai roulé aujourd'hui 161 km.

Ferdy LOS

inter.cartier@wanadoo.fr