Cliquez sur la photo

Bonne visite !

CYCLOTOURISME

28 juin 2009, dimanche matin tôt, je pars à vélo faire un petit tour le long de l’Indre

au cœur de Châteauroux.

Ceci en prévision des préparatifs de la grande randonnée des 3 rivières dans le Limousin.

Je prends la bonne route goudronnée qui passe de Nouâtre à Descartes, Le Grand Pressigny à Preuilly-sur-Claise. Ensuite par la D.725-D.925 par Azay-le-Ferron, Mézières-en-Brenne, Vendoeuvres à Châteauroux.

En une seule traite j’arrive à St.Maur, faubourg de la grande ville, à 100 km de la maison. Devant l’église je commence par sortir de mon sac à dos la bouteille thermo de café et quelques gâteaux. Avec appétit je les consomme suivi même par quelques morceaux de pain parce que le trajet m’a donné faim.

A partir de la ‘Route de Châteauroux’ je vais tenter de suivre la rivière de près, vers Déols. Un petit besoin naturel m’oblige à descendre de la selle et aller à pied vers les arbres à pas plus de 100 mètres à droite de moi. Je tombe sur l’Indre. Ce coin ne vaut pas une photo mais peut-être en suivant la rivière vers le centre ville.

On dirait qu’il y a par ici quelques petits chemins pour promeneurs à pied. Cherchant à faire une belle photo j’accoste un couple avec enfant pour savoir s’il y a une belle vue par ici. Leur conseil est de suivre le sentier pendant 300 m jusqu’au moment où l’on aperçoit le château Raoul sur la colline en face du pont.

A pied je continue à marcher tout en regardant à travers la verdure. Un peu plus loin je remarque un homme seul qui profite du silence et de la belle nature. Je lui pose également la question d’où pourrais-je faire une belle photo.

Sa réponse comporte également le château Raoul.

Maintenant c’est à vous de juger des deux photos ci-dessus laquelle est la plus belle.

Le château de la ville appartenant à Raoul le Large. Vers 937, ce même seigneur délaissa son palais de Déols, en raison de l’insécurité, ou pour doter l’abbaye fondée en 917. Il fit bâtir une forteresse sur un coteau de la rive gauche de l’Indre.

A partir de 1112, ce château fut nommé ‘Château Raoul’, en raison du prénom fréquent chez les seigneurs de Déols.

La période féodale vit naître à l’abri de cet emplacement fortifié une bourgade d’artisans et de commerçants. A la fin du 13ième siècle, le château fut l’un des enjeux de la lutte entre roi de France et roi d’Angleterre.

Le dernier seigneur du nom de Déols était mort en 1176 en revenant de croisade. La principauté de Déols, qui s’étendait du Cher à la Gartempe, échouait à une fillette de cinq ans, Denise, laquelle fut menée en Angleterre. En 1188, Philippe Auguste put s’emparer par surprise du château Raoul, et il fallut attendre 1200 pour qu’un traité reconnût au roi la suzeraineté de la terre de Déols. Denise et son mari firent une entrée solennelle dans leur château.

La guerre de Cent Ans apporta l’insécurité. En 1356, le Prince Noir, fils du roi d’Angleterre, n’ayant pu prendre le château Raoul, fit brûler la ville. Des pillages eurent lieu en 1374. Il fallut fortifier la cité, ce qui fut autorisé par le roi en 1447. Le château Raoul fut reconstruit à cette époque.

En 1498, la baronnie de Châteauroux devint comté. Mais en 1503 survint le décès d’André III de Chauvigny et la succession conduisit en 1519 à l’attribution du château Raoul à la Maison de Maillé, et du château du Parc à celle d’Aumont. Les contestations entre les héritiers ne prirent fin qu’en 1612 quand Henri de Bourbon, prince de Condé acheta les deux lots. Il obtint en 1627 que la seigneurie fût duché-pairie. Son fils, le Grand Condé, ne s’occupa guère de son patrimoine, sauf pour y envoyer son épouse en résidence surveillée pendant vingt-quatre ans. Louis XV acquit le duché en 1737 et en fit don en 1743 à la marquise de Tournelle, favorite de Louis XV. Madame de Châteauroux mourut l’année suivante sans avoir pu faire son entrée solennelle dans sa ville.

L’administration royale fut bénéfique pour Châteauroux avec la création, en 1751, de la Manufacture de draps et le nouveau tracé de la route Paris-Toulouse.

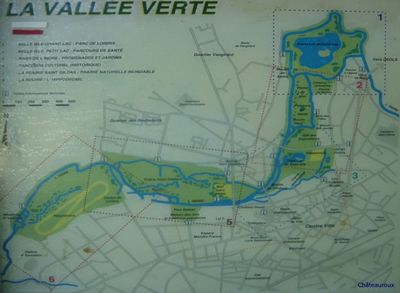

Sans le savoir je me promène dans ‘La Vallée Verte’.

Au début de cette vallée se trouve la Prairie Saint-Gildas. Ce site naturel exceptionnel de 24 hectares, réaménagé est constitué d’une prairie humide inondable, d’une prairie de fauche, de sources et de ruisseaux, d’une frayère à poissons et de sentiers de découverte.

Ne cherchez pas de banc, ni de poubelles encore moins de mobilier urbain. La Prairie Saint-Gildas est un lieu où la Nature reprend le dessus : il ne s’agit plus de la contraindre mais plutôt de l’inviter à réinvestir les lieux, à y vivre, à s’y développer, pour créer à Châteauroux en plein cœur de la ville, un espace où la faune et la flore retrouvent leurs droits.

Si vous avez la chance d’apercevoir hérons, sarcelles, bécassines, colverts, faucons crécerelles, chauve-souris, ragondins et buses… vous serez des privilégiés et vous vous réaliserez qu’ici, la nature possède un très fort potentiel que nous devons préserver.

La prairie Saint-Gildas fut longtemps marécageuse, de nombreuses fontaines y sourdent et plusieurs bras secondaires de la rivière la sillonnent, du Gué Jacquet jusqu’aux rives de l’Indre. Les fermiers des alentours récupéraient le fourrage issu d’une unique fauche qu’ils effectuaient au mois de juin. La prairie offrait ensuite, du début de l’été jusqu’aux premières crues de l’automne, une zone de pâturage pour le bétail des habitants de Saint-Christophe. Les lavoirs y étant nombreux, on eut longtemps coutume d’y faire sécher les draps. C’est de la prairie qu’on tirait les feux d’artifice.

Pour aller de la descente de ville au faubourg Saint-Gildas, on traverse d’abord l’Indre à gué ou en barque, puis on se préoccupe de construire un pont de bois, là où le lit de l’Indre est peu profond. Des crues subites et violentes entraînent sans cesse sa reconstruction ou des réparations. En 1886, le conseil municipal décide de le remplacer par un pont en fer. Ce sont les entreprises locales, Diot pour la serrurerie et Seychal pour les maçonneries qui construisent l’ouvrage sur les plans du célèbre Gustave Eiffel.

Grande Saint-Christophe, la plus longue et la plus large des rues du faubourg. A son entrée, s’élevait la modeste chapelle Saint-Marc, vestige de l’ancien hôpital Saint-Roch qui dépendait de l’abbaye Saint-Gildas. Ce joli monument fut détruit à l’occasion de la reconstruction du pont en 1886. L’élégante porte gothique qui s’ouvrait latéralement sur la nef fut démontée et installée dans le chœur de l’église des Cordeliers.

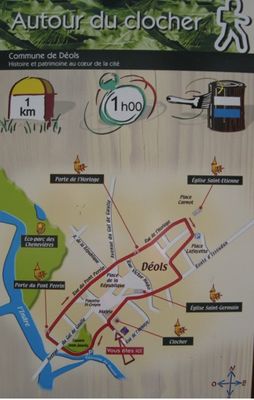

Arrivé au bout de la vallée verte, je me trouve à côté de Déols, petite ville importante dont le clocher de l’église attire mon attention.

Ici, à l’époque du Moyen Age existait l’abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Déols qui était la plus riche du Berry. Fondée en 917 par Ebbé le Noble, l’abbaye fut confiée à Saint Bernon, fondateur et abbé de Cluny depuis 909. Sans faire partie formellement du réseau clunisien si important au Moyen Age, elle en est toujours restée très proche dans son fonctionnement et son architecture. Comme Cluny, elle fut agrandie trois fois. Les vestiges de l’abbatiale datent du 12ième siècle, ceux des autres bâtiments conventuels des 13ième et 14ième siècles.

L’abbatiale de Déols fut parmi les plus grandes églises romanes jamais construites. Elle mesurait 113 mètres de long, 29 de large et était couronnée de sept clochers dont un seul subsiste. Elle offrait un chœur surélevé avec une crypte qui existe encore, un déambulatoire et, ce qui est peu courant, sept chapelles rayonnantes, un transept, une nef avec ses bas-côtés et un vaste narthex flanqué de deux clochers.

Aujourd’hui, un seul de ses sept clochers originaux témoigne encore de sa splendeur passée. Entourée de quelques autres vestiges, sa silhouette se dresse fièrement dans le cœur historique de la ville.

Déols se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et ce narthex pouvait accueillir des pèlerins. Aujourd’hui les vestiges visibles de l’abbaye comprennent : le clocher roman (ouvert à la visite sur demande préalable, le mur gouttereau sud, une partie du collatéral nord, une porte très ouvragée et l’escalier du dortoir des moines, les vestiges du cloître et de la salle capitulaire avec de curieuses ‘têtes de feuilles’ et la crypte (visite exceptionnelle).

La guerre de cent Ans et les guerres de religion avec les protestants ont progressivement amené la ruine de cette prestigieuse abbaye. Elle fut sécularisée en 1622 au profit du Prince de condé qui la transforma en carrière de pierres. Ce n’est qu’au milieu du 19ième siècle que les démolitions cessèrent.

Les amoureux de l’histoire peuvent faire la promenade : ‘autour du Clocher’, un kilomètre à pied qui fait connaître le quartier religieux.

Moi je remonte sur le vélo et descends vers le centre ville de Châteauroux pour prendre la D.943 à Etréchet et Clavières. C’est ici que je prends mon déjeuner sur une aire de pique nique, au soleil le long de l’Indre.

Après un coup de pompe physique, je profite de donner un coup de pompe au pneu arrière de mon vélo lequel semble avoir des faiblesses. Je repars pour Ardentes où je traverse la rivière vers Mers sur Indre. Je vais au camping du bourg pour prendre de l’eau puisque la chaleur et la vitesse me font transpirer un peu plus que prévu. Quand j’arrive dans le bourg je remarque que le camping n’existe plus. Il me semble que le camping a fait place à une grande aire de pique nique.

Je consulte la carte et décide de prendre le retour en roulant vers l’ouest pour ne pas retourner à Châteauroux.

Par la D.69 je passe à Lys-Saint-Georges où une vingtaine de voitures stationnent dans le centre de ce petit bourg. La raison ne se fait pas attendre : un bon petit restaurant charmant avec grande terrasse, le tout entouré par la nature. Adresse à retenir pour une sortie en famille.

A peine 200 mètres plus loin, je vois apparaître les contours du grand château médiéval et renaissance,

donjon massif elliptique du 14ième siècle ; les vestiges de l’enceinte fortifiée : tours, courtines poterne à colombages, douves.

L’église Saint-Léger (13ième siècle) en face avec sa chapelle seigneuriale du fin 15ième siècle.

Je me retrouve sur les pas de George Sand.

Ce ravissant village est à quelque distance de la Mare au diable et du bois de Chanteloube. George Sand aimait à s’y rendre et à rappeler son histoire. Elle expliquait, reprenant la tradition orale, que vers 1190, Philippe-Auguste et Richard Cœur-de-Lion, après s’être beaucoup affrontés dans la région, se seraient retrouvés au château de Lys-Saint-Georges pour marquer leur réconciliation au cours d’un grand banquet. Entre les vins et les viandes, il leur vint une idée de concorde : donner à ce village le nom de Lys-Saint-Georges, Lys pour le lys de France et Saint-Georges pour rappeler le patron de l’Angleterre. Le château de Lys-Saint-Georges fut acquis par Jacques Cœur vers 1430. Mais les symboles politiques sont fugaces en prennent souvent une autre forme avec les changements de régimes . . . Ainsi, au cours de la Révolution française, Lys-Saint-Georges devint Lys-le-Peletier en hommage au révolutionnaire de ce nom. Il appartient aujourd’hui à la famille de Reviers de Mauny.

D’ici on a un beau panorama sur les vallées du Gourdon et la Bouzanne.

Dans un petit bâtiment communal très propre, j’en profite pour remplir les bouteilles d’eau pour le retour.

Le temps passe mais la chaleur reste. La chaleur fait que je regonfle à nouveau le pneu arrière de mon vélo. Ces derniers temps je me plains de la qualité des chambres. Elles se dégonflent sans aucune raison.

Je continue ma route : Jeu-les-Bois, Arthon, Velles et Lothiers. Je passe au-dessus de l’Autoroute A.20 en direction de Luant. Au centre bourg il y a la brocante et je marche plus que je ne pédale le long des stands. Les brocantes sont partout identiques. Plus loin sur cette D.80, j’arrête encore une nouvelle fois pour gonfler le pneu. Du coup je préfère changer de chambre maintenant ; cette fois-ci je choisis une autre marque.

Avec plus de confiance je remonte sur ma machine et rejoins bientôt la grande route, la D.925, Châteauroux – Azay-le-Ferron. Je tourne à gauche et je refais la même route de retour qu’en allant. Cela roule bien et vite.

Sans problème je rentre à la maison.

Je tâte les pneus ; durs, tous les deux.

J’ai roulé aujourd’hui 276 km.

Ferdy LOS

inter.cartier@wanadoo.fr